前置き

一度調べたつもりですが、うる覚えで書いています。

いつも通りですがいつも以上にいい加減です。

IPv6でもPPPoE接続が可能なようですがこちらはよく分かっていません。

概ねのインターネットの概要図

登場人物としては、インターネット・VNE事業者・NTTのNGN網・インターネット利用者(自宅等)です。

NGN網はNTT(東・西)の管轄で、NGN網から自宅等までの配線を接続するのもNTTです。

いわゆる回線事業者というやつです。

ちなみにau光などはNTTのNGN網とは切り離された環境になっている、と思います。

VNEとは言葉を選ばず言ってしまうとプロバイダになります。

IPv4(PPPoE)時代とは接続形態が変わりました。前プロバイダはIPv6(IPoE)ではプロバイダとVNEで分けられます。

VNEは前プロバイダの内ネットワークの仕様上必要な施設等の運用保守等に相当します。

プロバイダは利用者の集客等がお仕事になります。

ちなみにNTT(東・西)はプロバイダ事業を行ってはいけないらしい。

これはNTT法というもので禁止されているようだ。

光コラボとかフレッツ光とかはNTTの回線を利用して別途プロバイダと契約する、といったものだ。

IPアドレスが割り振られるワークフロー

概ね以下のようなフローでインターネットに接続します。

- 新規契約者がプロバイダと契約する

- NTTが新規契約者の住所とNGN網を接続するための回線工事を行う

- 工事完了時点でインターネットには接続できない、NGN網内専用のIPが割り振られる

- プロバイダが新規契約者情報をVNEに通知する

- VNEが割り当てIPを決定し、契約者情報+IPをNGN網内のVNEサーバに通知する

- 通知を受けた情報をNGN網のNTTのサーバに通知する

- NTTのサーバが通知情報を基にIPアドレスを置き換える

2. NTTが新規契約者の住所とNGN網を接続するための回線工事を行う

契約者の住所に電柱の光ファイバーを引き込む作業となります。マンション契約ならMDF室、戸建て契約なら情報分電盤などに接続することになるでしょう。

この工事によりNGN網と契約者の住所とが物理的に接続できたことになります。

ちなみに当然ですがNGN網から契約者住所まで物理的な配線を1本づつ配線しているわけではありません。1本の回線をクロージャを通して分岐し契約者住所に引き込んでいるわけです。つまり1本の回線を近隣住民と共有している、という認識です。

この後必要となる情報として回線認証ID(CAF?)というものがあります。これはその1本の回線の識別子、より正確にはその物理的な線が刺さっているNGN網のサーバの物理ポート識別子といった所です。

3. 工事完了時点でインターネットには接続できない、NGN網内専用のIPが割り振られる

上記の工事が完了した時点で物理層的にはNGN網に接続されたことになります。

IPネイティブなどと言われるだけあって、実はこの時点でIPが割り振られます。とはいってもこのIPはインターネットには接続できません。接続可能なのは同じNGN網内の他契約者やNTT・VNEサーバくらいです。

4. プロバイダが新規契約者情報をVNEに通知する

プロバイダと契約した時の住所から回線認証IDが分かる(と思う)ので、この回線認証IDを含めた契約者情報をVNEに通知します。

5. VNEが割り当てIPを決定し、契約者情報+IPをNGN網内のVNEサーバに通知する

プロバイダは前述の通りネットワークの仕様上では不要な存在で集客が主な仕事です。このためプロバイダから通知された情報を基にVNEが割り当てるIPアドレスを決定します。

VNE事業者はNGN網内部にもサーバを設けています。このNGN網のVNEサーバに回線認証IDとIPを含む契約者情報をNGN網のVNEサーバに通知します。

6. 通知を受けた情報をNGN網のNTTのサーバに通知する

契約者へIPを実際に割り当てるのはNTTのサーバになるため、NGN網のVNEに通知された情報を基に実際にIPを割り当てます。

このためNGN網のVNEサーバが通知を受けた情報をさらにNGN網のNTTサーバに通知します。

7. NTTのサーバが通知情報を基に新規契約者のIPアドレスを置き換える

前述したとおりNGN網専用のIPをVNEが決定したIPに割り当て直します。

実はプロバイダから借り受ける機器に送信者IDが仕込まれており、回線認証ID+送信者IDで契約者(の機器)を識別した上でIPアドレスの再割り当てが行われます。

※ここで言う機器がルータなのかモデムなのかが正確には分かりませんでした。

※機器に送信者IDが仕込まれている旨記述しましたが、動的に送信者IDが決定するケースがあるようです。この場合契約者(の機器)を識別して通信が行われる仕組みは分かりません。

ひょっとするとクロージャの分岐時に分岐IDなどがありそれを基に契約者を識別しているのかもしれません。

⇒後日知ったのですが、小型ONUというものがあるそうです。YAMAHAでONU用のLINEポートを見つけてました。調べてみると契約時に事前に連絡すると一般的なONU装置ではなく小型ONUを配られるのでそのLINEポートに差し込むとONU兼ルータとして使えるという代物でした。ネットで調べてみるとその小型ONUにMACアドレスが記載されているものがあったので、この小型ONU(通常のONU装置を含む)のMACアドレスが送信者IDとして使われるものと思います。

IPv6(IPoE)の特徴

- NGN網専用のIPアドレスが最初に割り振られる

- ルータに認証設定(ユーザ/パスワード)が必要ない

- IPv4(PPPoE)より速い

これくらいかな?

NGN網専用のIPアドレスが最初に割り振られる

先述の通りNGN網専用のIPが工事完了時点で割り振られます。

結果的に同じNGN網内であればNTTの回線契約のみでプロバイダ契約は行わずともノード通しの接続が可能になるそうです。

(これってプロバイダと契約せずとも他の契約者の機器を踏み台にインターネットに接続が可能になってしまうのでは?いやきっとそれは不可能な仕組みづくりをしているんだろう)

ルータに認証設定(ユーザ/パスワード)が必要ない

先述の通りですが、物理層的には回線認証ID+送信者IDで個々を識別しVNEのIPが割り振られます。このためIPv4(PPPoE)時代のようなユーザ/パスワードでの認証が不要になりました。

IPv4(PPPoE)より速い

IPv4(PPPoE)ではNGN網はNTTの占有でVNEはまったく介入できませんでした。

このNGN網内にプロバイダとの接点となるNTE(網終端装置)というものがありこれがボトルネックになっていました。

IPv6(IPoE)ではNGN網内にVNEの専用サーバが存在するためVNEの契約者増加に応じて機器の増強が可能になり実質ボトルネックはなくなったわけです。

※資料によればNGN網内の物理インターフェースの定義についても10倍の開きがあるため、これも速度向上の原因と考えられる。

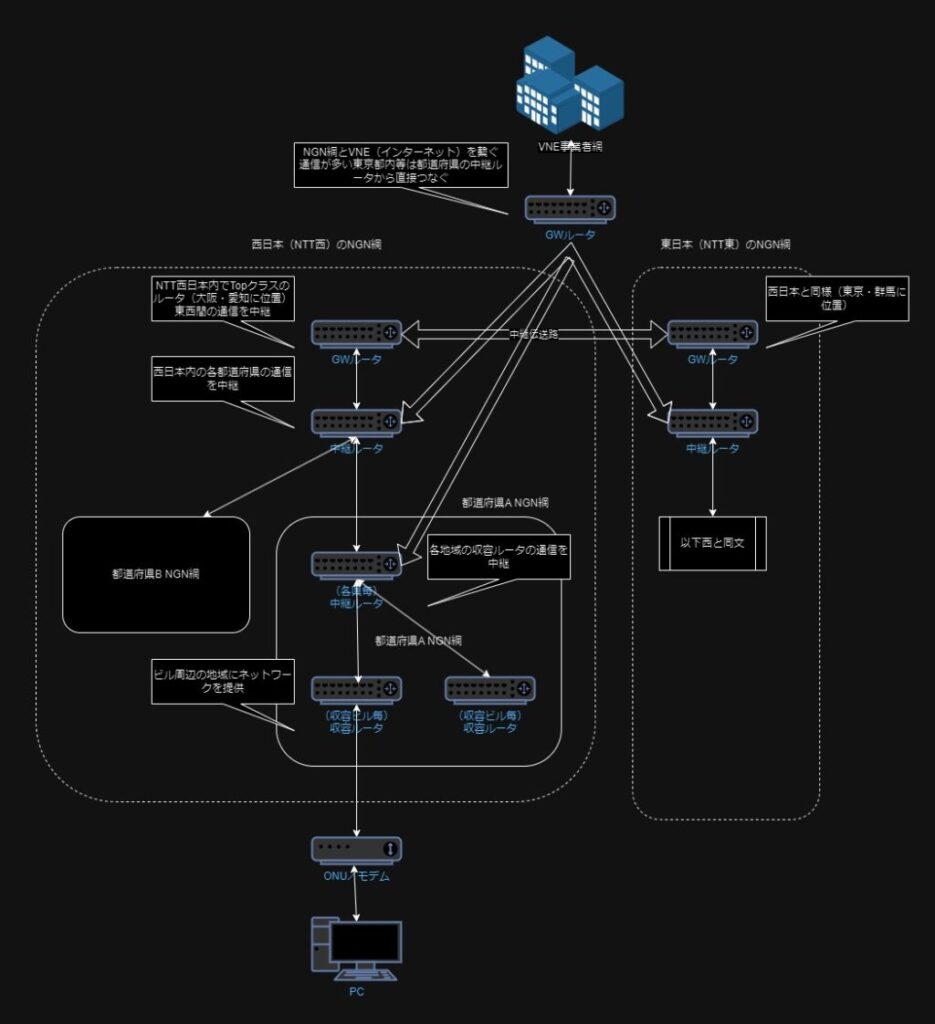

NGN網内の構造

NGN網内の構造についても資料に記載があったので大まかに記述します。

まず西日本・東日本でNGN網の管理組織が異なります。西日本はNTT西、東日本はNTT東が管理することとなっています。これは東西で送電の周波数が異なることと同様です。

もちろん管轄が異なるとはいっても東西間で直接通信できるようNGN網を接続する中継伝送路が施されているようです。

この中継伝送路はNTT東西のGWルータに接続されています。

GWルータはさらに中継ルータが接続されており、いわゆるインターネットに接続するにはこの中継ルータを通りVNE用GWルータを介して繋がっているようです。

各都道府県でさらにNGN網が構築されています。

先ほどの中継ルータもさらに各都道府県の中継ルータに接続されています。ちなみにトラフィックが多い場合上位中継ルータと同様にVNE用GWルータに接続されるそうです。

都道府県ごとの中継ルータは地域別に

当然この中継ルータから直接各家庭まで直接配線されるわけではありません。

様々な場所に収容ビルを設けて収容ルータを中継ルータに接続し、その収容ビル(収容ルータ)から各ご家庭まで光ファイバ(回線)をお届けしているわけです。

参考文献

総務省 総合通信基盤局 NGNの県間伝送路の役割について

事務局 参考資料

IP網への移行の段階を踏まえた接続制度の在り方

diary.sorah.jp NTT フレッツ光における通信速度などの現状について、背景や仕組みから正しく理解する 2020

総務省 秘密のNTT 電話局、 フレッツ光、 およびインターネット入門 (1)

HURRICANE ELECTRIC INTERNET SERVICES

回線認証:

日経XTECH 回線認証

IPoE協会 IPoE方式について

【技術者向け】光終端装置ONUの認証が成立する仕組みを解説します!

日経XTECH 第3回 回線認証:アドレス配布時に発信者IDを送信

日経XTECH 【Question6】NTTのNGNはどんなしくみ?

日経XTECH 第1回 アーキテクチャ:核となるSIPサーバーとIPエッジ

IPoE協会会長 IPoE方式とVNEの役割

インターネットマルチフィード株式会社 VNE事業者とは

PPPoEより早い理由:

BIGLOBEbiz PPPoE方式とは? 接続方法やIPoE方式との違いをわかりやすく解説

docomo business 輻輳しにくいインターネット回線・ネットワークとは?輻輳対策も解説

IPoE方式 IPoEについて

NGN IPoE協議会 会長 IPoE方式とVNEの役割

インターネットマルチフィード株式会社 VNE事業者とは